Récemment, le gouvernement fédéral a présenté le projet de loi C-91, Loi concernant les langues autochtones. Ce projet de loi fait suite aux appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation, en 2015, sur la protection et la revitalisation des langues autochtones. Il affirme aussi la volonté du Canada de se conformer, en matière de droits linguistiques, à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

Alors que le temps se fait court avant la fin de la session parlementaire, la Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) du Canada appelle les parlementaires à adopter ce projet de loi rapidement.

La lutte des peuples autochtones pour préserver leurs langues et les transmettre aux générations futures est non seulement juste, elle est fondamentale. Elle touche au cœur de l’identité de ces peuples auxquels tout a été pris au cours des derniers siècles.

Comme l’a si bien dit le juge Michel Bastarache, « les droits linguistiques ne sont pas des droits négatifs, ni des droits passifs; ils ne peuvent être exercés que si les moyens en sont fournis. Cela concorde avec l’idée préconisée en droit international que la liberté de choisir est dénuée de sens en l’absence d’un devoir de l’État de prendre des mesures positives pour mettre en application des garanties linguistiques. »

Notre sensibilité aux questions de droits linguistiques et de protection des langues autochtones nous impose un devoir de solidarité envers les Premières Nations, les Inuit et les Métis. Il y a là un pas qu’il appartient aux francophones de franchir dans cet exercice de réconciliation avec les peuples autochtones.

C’est pourquoi la FCFA du Canada appuie résolument le projet de loi pour la protection et la revitalisation des langues autochtones.

À ceux et celles qui seraient tentés par l’argument selon lequel il existerait un conflit entre la protection des langues autochtones et la protection et la promotion du français au pays, nous répondons qu’il s’agit là d’un faux débat. Un pays soucieux de diversité et de justice sociale comme le nôtre est tout à fait capable de conjuguer dualité linguistique et protection et revitalisation des langues autochtones.

C’est en grande partie grâce à l’appui des peuples autochtones que la francophonie a pu prendre racine au Canada il y a maintenant quatre siècles. À présent, dans une perspective de réconciliation, c’est à nous d’agir et de les appuyer.

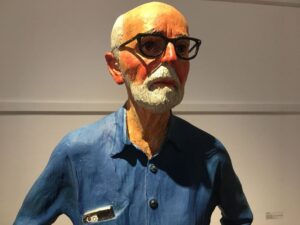

Jean Johnson

Président, FCFA du Canada

Du 6 au 8 juin, plus de 80 représentants et représentantes francophones partout au pays seront à Ottawa pour trois jours de discussions, de mobilisation et de décision. Le Forum des leaders, formé de 48 organismes et institutions au service de la francophonie, tiendra ses assises le 6 et le 7 juin. Le 8 en après-midi, place à la 44e assemblée générale annuelle de la FCFA avec, notamment, l’élection à la présidence de la Fédération et tous les rapports sur les activités de l’organisme.

Du 6 au 8 juin, plus de 80 représentants et représentantes francophones partout au pays seront à Ottawa pour trois jours de discussions, de mobilisation et de décision. Le Forum des leaders, formé de 48 organismes et institutions au service de la francophonie, tiendra ses assises le 6 et le 7 juin. Le 8 en après-midi, place à la 44e assemblée générale annuelle de la FCFA avec, notamment, l’élection à la présidence de la Fédération et tous les rapports sur les activités de l’organisme.

Le président de la Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) du Canada, Jean Johnson, a émis la déclaration suivante pour souligner la Journée internationale de la Francophonie :

Le président de la Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) du Canada, Jean Johnson, a émis la déclaration suivante pour souligner la Journée internationale de la Francophonie : Le président de la Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada, Jean Johnson, a émis la déclaration suivante concernant le décès de l’artiste fransaskois Jos Fafard :

Le président de la Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada, Jean Johnson, a émis la déclaration suivante concernant le décès de l’artiste fransaskois Jos Fafard :